【monovaのアンケートプレゼント 11月9日~】

秋…といえば読書の秋ですね!

11月9日(土)からアンケートプレゼントも秋らしく変わります♪

店頭においてあるA5サイズのアンケートにお答え頂きますと、

もれなく“アンバルクマン×monova 革しおり”をプレゼント!

アンバルクマンとは作家 深澤真紀子さんによる手縫い鞄のブランドです。

リボンでまわりをかがった小物類も制作されています。

monovaのクリエイターコーナーに現在展示もしていますので合わせてご覧になって下さいね!

今回のプレゼントは限定100枚です!!

なくなり次第終了になりますので、お早めにどうぞ♪

アンケートのご記入が終わりましたらスタッフにお渡し下さい!

kondo

monovaフォトアルバムページが開設されました!

Facebookのフォトアルバムコーナーでご紹介した商品が、ホームページでもご覧いただけるようになりました。

Facebookで気になった品、見逃した品をバックナンバーとしてご覧いただけます。

撮影はプロカメラマンの北村隆之氏。フォトギャラリーとしても見ごたえのあるコーナーです。

皆さま、ぜひご覧ください。

※monovaホームページの「フォトアルバム」バナーをクリックしてご覧ください。

プレミア和歌山展好評開催中!

和歌山県の良いものばかりを集めた「プレミア和歌山展」が本日よりスタートしました。

和歌山と言えば徳川御三家のひとつ紀州。歴史深い工芸が多数息づいています。

今回の「プレミア和歌山」は、その中でも特に評価が高いものを集めてご紹介しているプロジェクトです。

ぜひ、店頭で実物をご覧ください。

紀州松煙 彩煙墨

12種の色彩が楽しめる墨。日本画の新たな絵の具として注目の品です。

体験交流工房わらし 保田紙

原料からすべてを有田町清水で製作。天日干しの際につく、板目がユニーク。

紀州御殿てまり

かつて武家の御姫様が愛した華やかなてまり。繊細な技術がそのまま今も引き継がれています。

セレネ 紀州備長炭(棒炭)

樹の姿そのままに焼き上げた備長炭。スタイリッシュなインテリアとしても活躍します。

虹の木工房 立木染アクセサリー

木に染料を染みこませ、木とも石ともつかない不思議な質感を生み出しています。

文左 紀州ひのき 縁起物

八咫烏、酉、午などをモチーフにした縁起物。つついては揺れて戻る、絶妙なバランスで仕上がっています。

橋本漆芸 蒔絵のステーショナリー

徳川ゆかりの地ならではの高い蒔絵の技。USB、ルーペ、本革ボールペンなどに活かされています。

展示は11/12(火)まで。みなさまぜひお越しください。

write by mori

2013年度グッドデザイン賞受賞展開催!

2013年度グッドデザイン賞受賞展が、いよいよ明日から開催!

monovaは東京ミッドタウン5FのDesignHUBにて展示しております。

皆さま、ぜひお越しください!mori

<2013年度グッドデザイン賞受賞展>

会期:2013/10/30-11/04

会場:東京ミッドタウン内各所

http://www.g-mark.org/gde/2013/

monova対談 Darjeeling vol.6~KCmitF大谷啓介氏~を新掲載!

「そのメーカーは、オープンか?」問われる日本企業の度量。

monova対談Darjeeling vol.6を新掲載しました。

https://www.monova-web.jp/3436

今回は、日本のものづくり企業とアジア市場を繋げるKCmitF大谷啓介氏にご協力いただきました。

シンガポール企業SUPERMAMAとコラボした有田焼の製作秘話や海外進出時のポイントなど、

盛り沢山の内容となっています。ぜひご覧ください。mori

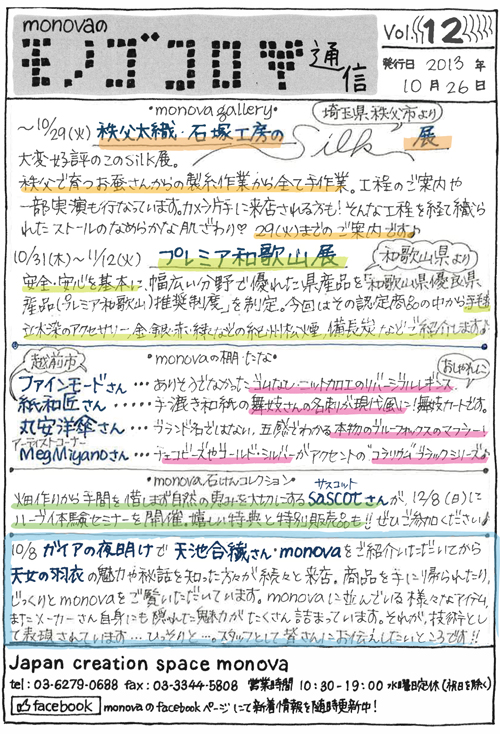

monovaのモノゴコロ通信 vol.12

< 関連リンク >

【現在開催中の展示】

秩父太織・石塚工房のSilk展

【次回開催予定の展示】

プレミア和歌山展

======================================

商品に関するお問い合わせ等、ございましたらお気軽にどうぞ。

monova tel.03-6279-0688

======================================

対談

monova対談 Darjeeling vol.6

杉原:大谷さんはTUTAYAのカルチュア・コンビニエンス・クラブ(以下CCC)、カルフールジャパン、エンファクトリー(以下 エンファクトリー)と、全く異なる流通業種をご経験されて、今の日本のモノづくりメーカーと海外を繋ぐお仕事に就かれていますね。ここに至るまでに、どのような変化や想いがあったのでしょうか。

大谷:スタートはシンプルなもので、学生時代にバンドをやっていまして。エンターテイメントや音楽に携わる仕事に就きたかったんです。それでCCCに入社しました。MD担当としてTUTAYA RECORDS約500店舗の販売のデータ分析と仕入れに関わっていたんですが、この業界はメディアと購買の関係が顕著に表れる。全国の人間心理や地域差が見えて、とても面白くて勉強になりました。やはり作っているだけでは売れない、陳列や告知方法がとても大事だと思いましたね。

杉原:「売れること」と「PR」というのは重要ですね。費用対効果が見えづらいので、思い切った投資をできる中小企業は少ないですけど。より多くの消費者に商品や技術を知ってもらう努力や、ターゲットを知り、そこに合わせた提案をしていく作業はどの業種にも必要です。具体的な動きや反響を全国規模で見られるなんて貴重な経験ですね。その後、カルフールに転職されていますが、こちらはどのような経緯からでしょうか。

大谷:CCCには4年いたのですが、違う世界の流通も学びたくて、ネット業界か外資企業に行こうと考えていたんです。ご縁があってカルフールに就職したんですが、ビデオ、CD、本がメイン商材だった時と比べて、取扱アイテムの種類も価格の幅も格段に大きくなり驚きました。販売価格による売れ行きのメカニズムが見えて、本当に良い修行になりましたね。でも、時代のブームだった量産を中心にした低価格訴求流通のど真ん中にいて、疑問も生まれてきました。

杉原:それはどんなことですか。

大谷:作り手は安い価格で大量に生産する為に、材料費や人件費をカットせざるを得ない。当然手間をかけたものは作れず、消費者の手に渡る商品にも品質の本当に高いものはなくなってしまう。売り手も原価を押さえながら大量に売れる物を依頼するのは大変です。結果的に中国産の商品ばかりが店頭に並び、日本の製造業はどんどん苦しくなる。そうなると最終的にこの国では将来、売り手も作り手も消費者も「いったい誰が幸せになるんだろう。」と思ったんです。

杉原:なるほど。

大谷:ちょうどインターネットのあらゆる可能性が見えてきた頃で、ネットでならミニマムな数量から売っていくことができる。「これまでの流通の流れを変えられるかもしれない。」と思い、エンファクトリーに転職しました。

杉原:日本のモノづくりと関わるようになったのは、そこに入ってからですよね、日本のモノづくり業界の第一印象はいかがでしたか?

大谷:真面目で口下手か、または語りすぎてしまうか…。消費者との自然なコミュニケーションが不得手な方が多い印象でしたね。これまでの流通形態だと、作り手と買い手がふれあう機会は少なかったので無理もありません。そういった部分でもネットに可能性を感じました。

杉原:インターネットでなら量産が難しい工芸品でも生産のタイミングに合わせて販売していくことができます。コミュニケーションが苦手な人でも、情報を整理してキチンと伝えることもできる。そう考えると、ネットが持つライブ感は日本のモノづくりとの相性がとても良さそうですね。

大谷:作り手からダイレクトな発信ができて、買い手からのレスポンスによる励みや商品開発のアイディアも得られる。買い手は商品のスペックだけでなく、込められたストーリーを知って、納得して良いものを手に入れられる。そういった場を作るために「All Aboutスタイルストア(2005年当時名称)」(以下スタイルストア)が生まれました。

杉原:スタイルストアは、オンラインのセレクトショップでありながら、作り手と買い手のコミュニケーションが取れるようになっていますね。産地の情報も豊富です。作り手や買い手にうまく活用されていくと良いですね。

▼STYLE STORE

杉原:大谷さんがシンガポールへの進出を決めたきっかけは、何でしょうか。

大谷:2009年にドイツのアンビエンテに立ち会ったんです。ジャパンスタイルの宣伝取材の為にスタイルストアとして同行したんですが、海外の反応を間近で体験して海外進出への課題がはっきり見えました。駐在スタッフの有無や言葉、サイズ感などの「ほんの小さい壁」だと感じたんです。

杉原:客観的に改善点のディティールが見えたんですね。

大谷:そう、海外に出るためには海外のニーズに合わせたモノづくりをすること。今ある物をそのまま出すだけではなく、市場に合わせてローカライズすることが大切です。モノづくり自体の評価はパッケージ等も含めて海外でもとても高いんです。

杉原:海外の規格に合わせたモノづくりは、これまであまり聞いたことがありません。ローカライズするにしても、世界は広いですよね。なぜ大谷さんはシンガポールを選んだんでしょうか。

大谷:2011年にエンファクトリーを離れてから今のプロセスを繋ぐ方向の仕事になったんですが、その頃偶然にシンガポールの企画の方からお誘いがあったんです。今でこそ注目されていますが、当時の東南アジアの経済にプロダクト市場の可能性は、まだこれからと言うタイミングでした。

杉原:プロダクトの市場がないところからのスタートだったんですね。どんなスタイルでシンガポールと日本のプロダクトを繋げているんでしょうか。

大谷:販売先である現地の感性に合わせるために、デザイン企画やマーケティング、PRはシンガポール側に任せて、私は商品開発のコンサル、日本のメーカーとのマッチングをメインとしてまして、今はシンガポールのセレクトショップ「S U P E R M A M A」のパートナーとして動いています。最近では有田焼のメーカーとの商品開発のコーディネートをしました。

杉原:どんな商品でしょうか?

大谷:現地デザイナーの絵柄で有田焼の豆皿を製作したんですが、これが人気でよく売れています。その理由が絵柄のデザインなんですが、シンガポールの「団地」の絵なんですよ。(笑)

杉原:デザイナーが「団地」をモチーフに選んだのには、どういうコンセプトがあったんでしょうか。

大谷:まず、シンガポールでは家でごはんを作らない。価格の高い日本のお皿は飾りで基本的にギフトです。そしてシンガポールでは団地に住んでいる人や団地で育った人がとても多い。団地の絵柄はユニークなだけでなく、多くの人に懐かしさや親しみをもたせる、シンガポール人にとって持っていると嬉しい素敵な贈り物になっているのかもしれませんね。

杉原:現地ならではの発想だったんですね。しかし、よく日本のメーカーがその柄を受け入れてくれたと感心します。日本の工芸が高いレベルで保たれている背景には、伝統や今の形に誇りを持っている職人が多いという事があります。難しい課題もありそうですね。

大谷:現地でも新しい日本のメーカーを紹介すると「そのメーカーは、オープンか?」とよく質問されます。職人に受け入れてもらえないこともあります。両者共通の理解がないと作れないんです。その調整が私の仕事です。現地の背景や狙いを伝えて、シンガポールのパートナーにも日本の工場に足を運んでもらっています。日本には外国の意見をオープンに受け入れる度量が求められますね。

杉原:海外進出を目指すモノづくりメーカーはとても多いのですが、何かアドバイスを頂けますか。

大谷:まずは「本気で売りたい」気持ちですね。「売れたらいいな」くらいでは宝くじと変わりません。海外の突飛なアイディアを受け入れられるかどうか、要求に対して工夫が出来るかも、「売りたい」という強い気持ちがあれば、お互いの信頼を築いていくきっかけになると思います。気持ちがあれば、最低限の日常英会話でも繋がれますよ。

杉原:シンガポールと日本を繋ぐ際に、どんなご苦労がありますか?

大谷:先ほどの「団地」の話にも出ましたが、現地と産地の想いや意図がなかなか通じない事でしょうか。販売先である現地の希望を実現する為には、日本企業も変わらなきゃいけない時がある。

それには、まず相手先への理解と信頼があることが前提です。顔が見えない違う国の人間同士ですから、間に入って双方を理解し、双方から信頼してもらえる人間が必要になります。

杉原:そこが大谷さんのお仕事なんですね。中間業者を入れずに、大谷さんが産地メーカーと販売店と直接やり取りされることが多いのでしょうか。

大谷:できるだけ産地と販売店をダイレクトに繋いでいます。ネットで産地の国の価格も見られますから、業者を挟んで日本との価格差が大きくなってしまうと販売に響いてしまいます。それに、その方がお互いの信頼につながりやすい。「大谷が信じている会社なら大丈夫」と考えてもらえます。

杉原:双方が大谷さんを介して信頼を築いていくカタチですね。人間関係の距離が近ければ、お互い提案もしやすくなりますね。シンガポールと日本メーカーの面白いコラボ商品が生まれそうです。大谷さんが「これはシンガポールに紹介できる」と判断する基準は何ですか?

大谷:「うちでしか」または「ここでしか」作れないものや技術があるかですね。価格帯は現地の日常で普通に使ってもらえるものを私は目指しているので、あまり高くないものが多いです。

杉原:デザインをシンガポールのデザイナーに任せているとの事ですが、日本のプロダクトデザインについて大谷さんはどう評価していますか?

大谷:世界に引けを取らない高いレベルだと思います。意識も高い。ただ、売れないとロイヤリティがでない。ビジネスとして考えるには構造が難しいですね。デザイナーがそのビジネスの枠組みごとデザインできたら、もっと生き残りやすんじゃないでしょうか。シンガポールデザインと日本の製造という組み合わせは、その方が現地で響きやすいからです。

杉原:今後はどのような展開を目標にされていますか?

大谷:技術の保管庫「日本」と、タイやシンガポールなどの枠を超えた大市場「アジア」をもっと繋げていきたいですね。これを作るならここ!と言える引き出しをいかに作っていけるか、信頼をどれだけ勝ち取れるか。今は移動の時間も交通費用も格段に便利になって、意識的な世界地図の距離がどんどん近くなっています。ビジネスも大きな枠で見られる環境です。

杉原:顔を見て仕事をするにもスカイプやチャットもある。そういった意味でも海外に対してどれだけオープンになれるか、売りたい強い気持ちを持って動けるか、今の日本は試されていますね。

大谷:そうですね、信頼と気持ちがあれば物理的な距離はもう関係ありません。

杉原:今後の展開を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

▼SUPERMAMA

http://www.supermama.sg

▼Democratic Society

http://democraticsociety.sg

▼Tokyo Designers Week 2013.10.26-11.04

『秩父太織・石塚工房のシルク展』つづき!

さて、先週木曜からスタートした「秩父太織・石塚工房のシルク展」。

今回の展示に当たり、石塚工房に関わりのある2軒をご紹介したいと思います!

※蚕の幼虫・成虫画像があります。虫嫌いな方は見るべからず。

■秩父の養蚕農家・久米さん

久米さんは、秩父の養蚕農家さん。

今でも昔ながらの製法(無農薬の桑葉)で蚕を飼育されています。

聞けば、今はペレット状の人工飼料も出回っているとか。

スナック菓子を食べるより、きちんとした食事を!は、お蚕さんにも通じています。

養蚕農家さんは、桑の葉がある5~10月に蚕を飼育します。

孵化した蚕を、飼育するために整えた置き場に移す時期が年間3~5回(多くて6回)。

その飼育時期を蚕期といい、4月中旬~6月上旬を春蚕(はるさん)、以後、夏蚕(かさん)、初秋蚕、

晩秋蚕、晩晩秋蚕、初冬蚕と名前がついています。

この蚕期によって、繭の大きさや品質も異なります。

上の写真で、久米さんが手に持っていらっしゃるシートの中身がコレ。卵です!(※小さな点々の方)

卵は、長径1.3mm/短径1mm/厚さ0.5mmほど。

ゴマ粒ほどの大きさの卵を無菌状態で10日前後。安心の環境で孵化を待ちます。

桑葉を食べてどんどん成長し、1mmほどの卵が、4~4.5cmの成虫に!

体重は生まれたときの1万倍、体積は約30万倍のサイズになります。

蚕が一斉に桑葉をむしゃむしゃと食べる音は、機械が稼働しているかのような轟音だったとか。

繭を作り始める前から成虫・カイコガになり、死ぬまでの約20日間、蚕は何も食べません。

清らかな糸を作るために、なんて健気な・・・!と思ってしまいますね。

繭1粒、糸長は 1300m~1500m、重さは 約2g。

蚕の寿命は50日。小さいけれど、健気。小さいけれど、侮れない。

久米さんが手塩にかけて育てられたお蚕さんが作った繭が、石塚工房のショールになるのです。

そして、もう1軒。

秩父で唯一!石塚工房さんの商品が購入できるのが、こちらのお店です!

(今回の展示でも、ツグミ工芸舎さんの木工アイテムを少しばかりですがご紹介しております。)

■ツグミ工芸舎・百果店 ひぐらしストア

http://tugumi-craft.jp/

西武秩父駅から徒歩9分、秩父駅より徒歩4分。

築八十年を経た四軒長屋の一軒を改築した、雰囲気の漂うお店。

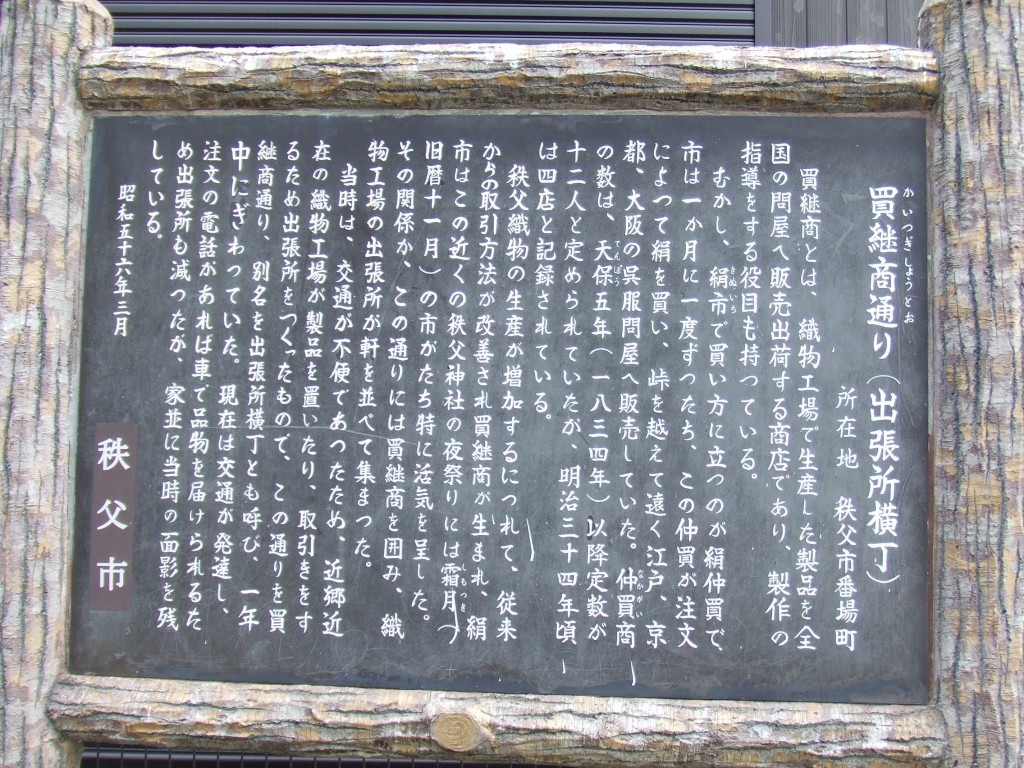

秩父神社近くの、買い継商通りというところにあります。

江戸時代から絹織物「秩父銘仙」の生産が盛んに行われていた秩父地方では、

月に一度開催される「絹市」で仲買商が注文によって絹を買い、

江戸や大坂・京都などの呉服問屋に販売していました。

しかし、明治期には秩父銘仙の生産が増加したことにより、従来の取引方法では対応が難しくなり

秩父近郷の織物工場の出張所が集まる区域が形成されたのです。

ひぐらしストアさんのある「買継商通り」はそんな歴史のある場所。

国の登録有形文化財になっている建築物もあり、街歩きが楽しめます。

かつて秩父銘仙で賑わったこの通りですが、今ではひっそりとした路地裏といった風情。

ひぐらしストアさんは、また新たな賑わいが生まれることを願いながら営業されています。

ツグミ工芸舎製の木工雑貨は

秩父の古民家の古材や、古道具など、購入せず身近で手に入る素材から生まれたもの。

他にも、やきもの、布もの、おもちゃ、作家さんの作品などなど、目を楽しませてくれる商品が沢山あり

ワークショップや小個展などの企画開催もされています。

秩父にお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください!

written by kawata

岩手県【流工房のご紹介】10/1~11/30

岩手県のコーナー(盛岡地域地場産業振興センター)では

10月から“流工房”さんの漆のアクセサリーの展示をしています。

今日はその流工房さんをご紹介!

流工房さんは南部鉄に漆やアクリルで塗そうした

アクセサリーなどを制作、新しい南部鉄アクセサリーの

提案をしています。

古来より深い光沢とツヤ、類稀な強さが

鉄や木材の保護にも最適なものとされてきた漆。

流工房さんでは、武具である甲冑にも施されていた

塗りの手法に独自の表現を付加しています。

また、鉄の表情を活かし、美術的な価値を高めています。

<商品紹介>

TOP画像の商品は、

SAKE CUP 各¥52,500

南部鉄に漆塗りの盃。

お酒が美味しくなりそうな味わい深い色合いです。

フラワーペンダント(レース) ¥2,415

“南部鉄のアクセサリーをより手軽に”を

コンセプトにした、南部鉄にアクリルペイント

を施したペンダント。

OLD TIME(月) ¥15,750

年季を重ねた鉄錆の深い味わいを表現。

普段使いにしやすく、飽きがこない逸品。

Roop Ring(百合) ¥18,900

南部鉄に漆塗りの指輪。

オーダーメイドが可能です(約一カ月)

こちらは11月末までの展示となりますので

ご興味のある方はお早目にどうぞ!

kondo

12/8開催「サスコットがおくるハーブ体験セミナー」ご予約開始のお知らせ

~植物の力でキレイになる~ サスコットがおくるハーブ体験セミナー *印刷用詳細資料はこちらをクリック!

12/

ハーブに詳しくない方も、ゆったりとお楽しみいただけます。まずは気軽にご連絡下さい。

==========================================

12/8 (日) ①12:00-13:00 ②14:00-15:00 各回6名/ご予約制

会 場 Japan creation space monova / 参加費 2000円(税込)

講 師 サスコット・サイン・コンコーディア 鈴木小夜子氏

【ご予約・お問合せ】 *monova店頭でも承っております。

①お名前②お電話番号③希望回④人数を下記までご連絡ください。

Japan creation space monova(モノヴァ)

TEL:03-6279-0688 MAIL:info@monova-web.jp *営業時間10:30-19:00/水曜定休

<会場アクセス>

*新宿駅西口からの無料バス(OZONE行)が便利です。

http://www.ozone.co.jp/access/

==========================================

<ご体験内容>

●サスコットのハーブについてのお話

サスコットの石鹸に使われるこだわりの原料(白樺樹液と香草)、本物のハーブの育て方、美容に関する薬効などについてのお話。

●ハーブティー試飲&バスハーブ製作

ドライハーブ、フレッシュハーブ、オイルに浸したハーブ、塩をまとったハーブなど、様々な種類のハーブのスタイルをご紹介後、試飲や制作からハーブをご体感頂きます。

※バスハーブは、よもぎ、すきな、おおばこ、柿の葉など日本風土に根差したハーブ(薬草)をメインに予定しております。

<ご参加特典>

●当日製作したバスハーブをお持ち帰り頂けます。

●サスコットからのX‘masプチギフト:タイムのハーバルバスソルト(お料理用)

●「白樺樹液と香草の石鹸」ご優待チケット:後日monovaで「白樺樹液と香草の石鹸」をご購入の際、ミニ石鹸とバスハーブをプレゼントいたします。

●特別販売品:市場価格よりずっとお得な価格でご提供いたします。

・白樺樹液と香草の石鹸20g(トライアルサイズ)¥300

・フレッシュハーブを浸したオイル10cc ¥1500

– sascot(サスコット)の ご紹介 –

サスコットの製品は畑作りから始め、オーガニックという概念を超えて完全無農薬・無化学肥料、自家製堆肥、自然に委ねた栽培方法のハーブを原料として作られます。

効率性よりも希少な自然の恵みをきちんと存分にお届けするために、手間を惜しまない人の手と時間が健康な肌へ導く品を生み出します。石鹸やバスハーブ、ハーバルオイルやフレッシュフィトオイル、ハーブ塩やハーバルビネガーなど、本当に大切なものを追及した素敵な製品とともに、皆さまに幸せで豊かな時間をお届けしています。

<サスコットホームページ> http://sascot.jp/

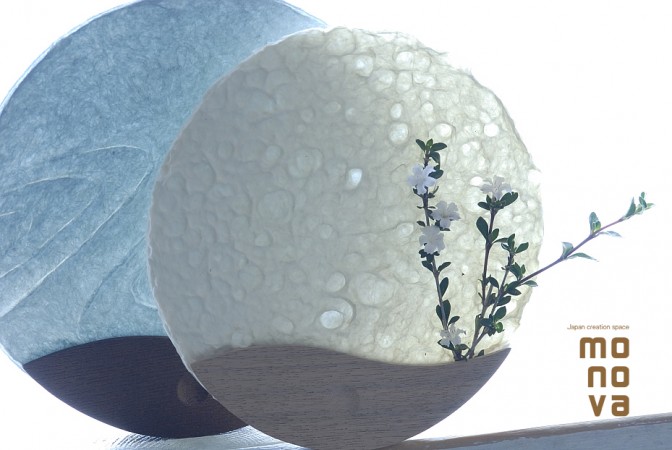

『秩父太織・石塚工房のシルク展』開催中です!

木曜より、「秩父太織(ふとり)石塚工房のシルク展」がスタートしました!

「シルク」「絹」という素材の名前を知っていても、

では繭玉からどんな工程を踏んで、どんな風に糸にするか?

一般の方が知るチャンスはなかなかないし、言葉で説明されても理解に苦しむところかもしれません。

今回の展示では、石塚工房の最大の特徴である「糸作り」の部分を、パネルを用いてご紹介しています。

根本が1番知りたい!「繭から糸をどうやって引くのか?」

石塚工房の北村さん、和田さんが分かりやすく、教えてくださいました!

特別なものではなく、どこにでもある家庭用の鍋に、1升枡1杯分(約80~100粒)の繭玉を入れて煮ると、

段々とシルク糸の先端がピヨっと浮き上がってくるのだそう!

それを菜箸ですくい1本の糸にしていきます。

浮き上がってきた糸の始まりは、お蚕さんの繭のつくりはじめ。

少し練習をしてから本番が始まるため、最初の2~3mは不安定でいびつ。

この不安定でいびつな吐きはじめの糸を『きびそ』と言います。

安定した糸になったら、いびつなきびそ部分を取り除きます。

写真は、まさにその『きびそ』を取り除いているところです。

糸が安定したら椅子に座っての作業です。

80度を超える鍋の中に入ったシルクの糸を素手で引いていくため

真ん中には水を入れたボウルを置き、冷却しながら作業します。

右は、『座繰り』と呼ばれる歯車の付いた手動の糸繰機。

ハンドルを手で回すことにより、歯車を通じて糸取枠を回転させる仕組みになっていて

一鍋の繭をいっきに引きあげ、『鼓(つづみ/※中央・白い小さな滑車)』に通すことで

少々の撚りをかけながら、糸取枠に巻いて行くのです。

この作業1回(1升枡1杯)で取れるシルク糸は、1100m。

例えば、経糸800本として、長さが2mの1枚のショールを折るために

どれだけ沢山の糸が必要になり、そしてそしてそのためにどれだけの作業が必要になるか・・・。

経糸だけでなく、緯糸にも使いますから、想像を超えます。

石塚工房は、撚りをほとんどかけない『無撚糸』を経糸にも使用します。

無撚糸と言っても、一般的には少し撚りはかかっています。

一般的に市販されている糸例として、

経糸用は300~360回/m、緯糸用は80~200回/mの撚りがかかっていますが

それに比べ、石塚工房では経・緯糸ともに15回/m程度。

「撚りが全くなし」に限りなく近い、無撚糸なのです。

この、撚りのない、弱い糸を経糸に使用するのは容易ではありません。

糸を強くし、経糸にも使用できるよう、糊付けを行います。

ここでも、工夫が!一般的には海藻からとれる「ふのり」を使用するところ

石塚工房では、「小麦粉(うどん粉)糊」を使用します。

小麦粉糊を使用すると、糸の芯までしっかりと糊が入り強度が増すのです。

ぎゅぎゅっと糊を揉み込み、余分な糊を落とし、1本1本にさばきます。

そしてまた、ここで終わらないのが石塚工房のすごいところ。

座繰り引きした無撚糸と、真綿から手で紡いだ糸、2種類の糸を経糸に使用するのです。

違う種類の糸を使用するということは、違うテンションの糸を操らなければいけない、ということ。

何でも、言葉にしてしまえば簡単なことのように聞こえてしまいますが、実際には経験と技の賜物。

1枚のショールを織るために、はじめから織上がりを見据えた緻密な計算と根気が必要。

改めて頭が下がりました。

〇コラボストール

真綿糸のもちもち感、座繰り糸のしなやかさなどの質感の違いを同時に味わえます!

〇リバーシブルストール

柄だけでなく真綿糸と座繰り糸の質感もリバーシブルで楽しめます!

〇蜂の巣ストール

座繰り器を使い引いた糸をそのまま機に掛け、蜂の巣柄のフチにあたる部分にきびそ糸を使い織り上げています。

艶やかで軽く使い込むほどに一層肌に優しく寄り添います。

江戸時代、養蚕製糸を営む農家が換金できない繭や糸を利用して

野良着をつくりはじめたところに起源を持つ『秩父太織(ふとり)』。

使うごとに艶と滑らかさが増す、石塚工房のショール。

展示を通して、身近に感じて頂けたら幸いです。

土日は、北村さん、和田さんも在店しますので、ぜひいろんな疑問を聞いてみてくださいね!

<石塚工房ホームページ> http://www.ishizukakobo.jp/

written by kawata

新商品のご紹介【藤八屋 ブローチ、お箸】

♢ It’s new!! ♢

藤八屋さんのブローチやお箸

藤八屋さんの漆器のご案内にブローチが登場です。

シンプルなセーターやジャケットにこれからの季節に活躍してくれそうです。

帯留めにも素敵ですね!

ギフトに人気のお箸セットにも新しく『ねごろ・あけぼの』のシリーズが入りました。

特別ではなく日常的に親しんでいただけそうです。

そして、なんとも形が手に馴染む靴べら。

慌ててお出掛けしない、落ち着いた外出第一歩が踏めそうですね。

輪島塗の魅力・迫力を身近に置いて使って楽しんではいかがですか?

fusa.

![142[1]](https://www.monova-web.jp/wp/wp-content/uploads/2013/10/1421.jpg)

![291[1]](https://www.monova-web.jp/wp/wp-content/uploads/2013/10/2911.jpg)

![0410_s_480[1]](https://www.monova-web.jp/wp/wp-content/uploads/2013/10/0410_s_4801.jpg)